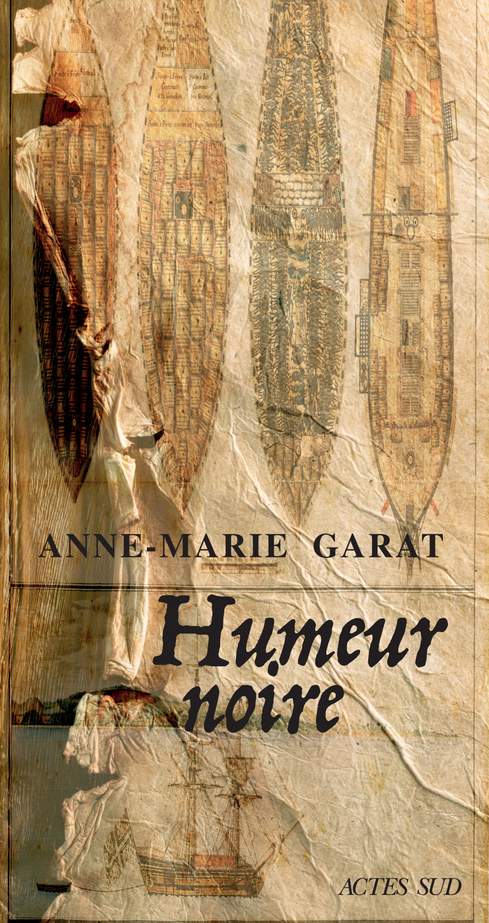

Un jour, à Bordeaux, il y aura une place des Grandes Femmes, avec des statues immenses comme celles des deux écrivains-philosophes qui encadrent la place des Quinconces. Et sur cette place des Grandes Femmes, Anne-Marie Garat en serait, avec à la main son livre Humeur noire, (premier ?) pavé sincère (preuves à l’appui) de l’histoire bordelaise.

À sa lecture, j’ai pensé C’est une bombe. Et puis, je me suis souvenue que les livres ne font du bruit que soutenus par les médias, ou publiés dans un moment opportun, souvent un creux dans l’agenda. Pour faire bombe en littérature, cela nécessite beaucoup beaucoup de lecteurs, de lectrices, de lectures. Ce livre, j’aimerais que tous les bordelais, surtout ceux aux affaires, de politique de commerce d’enseignement ou de culture, le lisent. Pour participer au récit, au travail de mémoire et d’avenir, pour savoir mieux de quoi on parle et où l’on vit, pour apprendre l’usage des mots et leurs conséquences. (Et j’ai aussi aimé sa défense de la littérature, des librairies indépendantes, le combat pour que chacune et chacun ouvrent dans les livres et les films des petites portes vers soi qui deviennent des grands espaces de liberté).

L’humeur noire d’Anne-Marie Garat commence au musée d’Aquitaine dans les salles inaugurées en 2009 qui retracent la vie de Bordeaux, de son port et du commerce lié à la traite négrière. Son livre est une réaction à l’un des cartels et les mots choisis – ou pas assez justement – trop lointain de ce qui a eu lieu : en réalité, ce commerce, tout comme la présence d’africains à Bordeaux, reposaient sur un génocide de femmes, d’enfants et d’hommes africains, devenus esclaves au nom d’une différence de couleur de peau définie comme noire, en négatif d’un blanc. Anne-Marie Garat écrit. D’abord une lettre à Alain Juppé, silence radio, puis au directeur du Musée, rien ne bouge. Plus tard, en 2018, après une tribune signée d’autres écrivains, le cartel est un peu modifié. Mais elle insiste, et écrit ce livre tout entier. Elle dénonce l’emploi imprécis ou illusionniste du langage, réclame avec force de preuves historiques qu’un peu plus de vérité soit faite.

Une démonstration érudite que l’histoire de la ville n’est pas exactement celle que l’on raconte.

Elle explique, pose des faits, des chiffres et des données, s’appuie sur des documentations, elle expose l’histoire de la ville (et de ses quartiers changés ou disparus comme Mériadeck). Mais elle traverse aussi l’environnement de sa propre enfance, le milieu pauvre dont elle est issue, s’interroge sur ce que c’est « être bordelaise », se souvient quand elle était étudiante à la Faculté de lettres où se situe désormais le musée d’Aquitaine.

Et elle remonte le fleuve vers l’Atlantique : l’esclavage, la colonisation.

Elle revient avec les trains : l’occupation, les rafles, la déportation des juifs, le préfet Papon.

Elle y entremêle les fous les pauvres les abandonnés aux lisières, celles et ceux qu’on laisse à la porte-tombe de nos frontières (ou des squatts), toutes ces abominations selon elle vont ensemble, procèdent d’une même domination. Ce qu’elle dit dans ces pages savantes, nourries, fouillées, c’est que la mémoire est un travail commun dont la précision du langage importe, et porte, transporte, la relation entre nous toutes et tous.

Ce que nous disons, écrivons, racontons, décrivons compte.

En 2014, j’avais écrit un article dans le magazine Junkpage sur le CIAP qui ouvrait alors place de la Bourse, au moment de la consécration de Bordeaux en Patrimoine de l’Unesco. J’y avais noté ma perplexité à la lecture d’un cartel – moi aussi – qui faisait des esclaves le sujet de la phrase, et donc le sujet de l’action (le sujet étant celui qui fait l’action) : 120 à 150 000 noirs transitent de l’Afrique vers les Antilles pendant cette période sur des navires bordelais. Pour transiter soi-même d’un point à un autre, cela suppose une liberté de mouvements. Enchaîné dans une cale de bateau, arraché à sa terre, rien dans l’esclave n’est sujet ni libre. Et même cette appellation, navires bordelais… Quand on sait que ces bateaux n’étaient rien d’autre que des prémices de camps de concentration. Ainsi, les africains, défaits de leur vie, vont…

Bref, j’avais ressenti qu’on disait mal les choses. Je moquais aussi cette façon d’annoncer le palmarès : Premier port – c’est cette période où Alain Juppé lance sa communication à grands renforts de classements divers et variés où Bordeaux est la ville la plus ceci ou cela, c’est le programme Attractive Bordeaux – et voilà que, déjà au XVIIIe siècle, le port et le commerce à Bordeaux sont des plus florissants, business is business, et je trouvais ça cynique.

Dans le cartel du musée d’Aquitaine était écrit : « Au moins 4000 Noirs et gens de couleur viennent à Bordeaux au XVIIIe siècle. Il s’agit pour l’essentiel de domestiques, d’esclaves envoyés apprendre un métier, et d’enfants métis venus parfaire leur formation. (…) Dans le premier quart de siècle, les autorités veulent limiter un afflux (…) »

Anne-Marie Garat travaille à tout un livre pour répondre et « mieux comprendre qui peuvent bien être ces Noirs et gens de couleur importés, desquels le cartel tire son titre. »

Anne-Marie Garat va ainsi dans Bordeaux, et depuis ses propres origines bordelaises, elle pose la question plus universelle de qui on devient selon où l’on nait, qui on croise dans son quartier, les paysages, le récit qui nous entoure : individu qui se fait dans une famille, dans une maison, dans un pays… Elle a grandi dans une rue du quartier des Chartrons encore quartier ouvrier et populaire, et surtout, elle a réussi à modifier la route qui lui était assignée, en tant que fille et en tant que fille d’ouvrier. Elle se souvient comment enfant, elle regardait les riches demeures du cours de Verdun, sentant bien le grand écart, sans comprendre la raison. C’est drôle, parce qu’il m’arrive moi aussi, à vélo du côté du Jardin Public ou du parc bordelais par exemple, de penser en observant certaines maisons : comme cela doit être agréable de vivre là, quelle chance ils ont quand même… (et de me demander aussi : est-ce qu’ils le savent cette chance).

Anne-Marie Garat dans son livre observe Bordeaux comme avec un scanner qui distinguerait les différentes couches : vernis, sédiments, sueurs et sang, dos courbés des mains d’œuvre, bons soldats et domestiques, raffinements aussi, des penseurs et quelques rebelles, mais tant de mensonges, de dominations. Et ainsi la ville s’est édifiée.

Enfin…

Voilà le mot qui vient, un soulagement. Moi, la petite bordelaise, née vit et travaille à Bordeaux ai-je indiqué sur mon CV, même si j’ai d’abord poussé dans la campagne de Gradignan et aussi beaucoup dans un lotissement à Mérignac chez ma grand-mère. Mais à l’âge de dix ans, au divorce de mes parents, je deviens une bordelaise. Tous les week-ends chez mon père, dans le centre-ville, un T2 dans une rue à côté du Jardin public. (À l’époque, dans les années 80, Emmaüs se situe dans un immeuble entier aux Quinconces, avec les livres sous les toits, et on y va avant ou après l’expo du CAPC, c’est selon.)

Cela m’arrive de répondre Oui je suis une vraie bordelaise. Alors qu’en réalité, c’est faux. Ma mère est née ici, mon père à La Rochelle. Mes grands-parents paternels viennent de La Rochelle et de l’île d’Oléron. Mon arrière grand-mère, une corse de Bocognano. Mes grands-parents maternels du Lot et de Langon. Ma grand-mère maternelle, Fernande, a été placée comme domestique à l’âge de 13 ans dans une famille bourgeoise, puis elle a épousé mon grand-père, coiffeur à la gare. Elle a fini sa vie professionnelle comme dame-pipi des toilettes publiques de la Place Gambetta puis de la place Saint-Projet : c’est sûrement l’élément qui fait le plus de moi une vraie bordelaise.

Donc s’ouvre en moi un soulagement, comme si enfin une voix officielle – saluée légitime érudite brillante – disait tout haut ce que j’ai toujours ressenti plus ou moins bas, et même carrément tout ce que je ne savais pas.

La connaissance que l’on a de l’Histoire peut se faire de cent façons

J’ai découvert par exemple qui était Toussaint Louverture en 1997 quand j’ai emménagé rue des Menuts en colocation avec une amie et nos deux enfants respectifs. Ce n’est pas à cause de cette rue, ni du Quartier Saint-Michel, mais parce que l’adresse de la propriétaire à qui je postais le loyer chaque mois (3200 francs pour un immense T4, ce qui équivaut à même pas 500 euros) se situait : Impasse Toussaint Louverture. Avouez qu’il fallait être sacrément vicieux pour donner le nom de Toussaint Louverture à une impasse… C’est cette perversité qui m’avait fait chercher qui il était, et sachant, j’avais trouvé ça pire. Dans Humeur noire, on apprend qu’Alain Juppé refusa de donner le nom de Franz Fanon à une rue – une sente dans un des nouveaux quartiers -, pour ne pas heurter certaines susceptibilités qui seraient contenues derrière nos façades et nos murs ravalés (et ravaler donne de mauvaises digestions).

Depuis peu, le buste de Toussaint Louverture est scellé sur la rive droite. Il a l’air de regarder vers l’océan (ou de tourner le dos à la ville), discret, les cartels sont des plaques au sol, les textes sont justes, histoires de révolte et d’esclavage. Récemment, les jardiniers de la ville ont arrangé autour de lui de grandes plantes, des chardons ou des palmes, et c’est un peu mieux. Cela donne moins l’impression d’une statue posée là par hasard. C’est le Square Toussaint Louverture, mais il y manque un banc pour s’asseoir au côté de l’homme seul, et avoir avec lui des conversations. Dans son livre, Anne-Marie Garat retrace son parcours, mais aussi le passé d’Haïti et la dette monstrueuse : les haïtiens ont payé leurs terres à ceux qui s’en étaient décrétés propriétaires, colonisateurs blancs et parfois bordelais, selon un prix calculé en nombre d’hectares et en nombre d’esclaves, esclaves dont la valeur variait selon selon des critères physiques. Cette dette a couru jusqu’à nous…

Parmi les discrets hommages que Bordeaux commence à rendre parmi celles et ceux arrivés dans cette ville parce qu’esclaves, il y a aussi Modeste Testas. Citée dans le fameux cartel du musée comme un cas typique d’émancipation, laissant croire que cela était possible répandu et facile, Anne-Marie Garat retrace avec précision le destin atypique et complexe de cette esclave dont les quelques réussites ont un prix terrible et une fin misérable.

Mais, enfin, voilà Modeste installée sur les quais au niveau de la Bourse maritime pour nous rappeler (un peu) le temps des esclaves.

Ces deux « héros », Modeste Testas et Toussaint Louverture, sont des statues l’une et l’autre, de petite taille, à taille humaine sans doute. Pourquoi n’ont-ils pas, elle surtout, cette grandeur ou ce pied d’estale sur lequel on dresse les sujets d’importance ? Et je repense aux statues imposantes de Montaigne et Montesqueieu installés autour de la place des Quinconces. Bon, il me suffit de les voir, coincés entre un stand de tir et un manège de train fantôme quand s’installe la Foire aux plaisirs, ou chaque jour engrillagés et moisis, pour me dire que finalement leur sort n’est pas si enviable. Finalement, il vaut mieux être petite au bord de la Garonne…

Du passé, on ne fait pas table rase. Mais qu’en fait-on ?

Son livre est vraiment passionnant. Elle martèle : les mots comptent, les mots clouent et déclouent, fixent ou respectent, dénoncent ou invisibilisent. À l’instar du documentaire d’Arte, Décolonisations, sur lequel elle s’appuie parfois, elle observe le passé bordelais, négrier et collabo, qui envoie à la mort les noirs et les juifs – à une époque, c’est l’argument du contexte qu’on lui donne pour justifier le cartel -. Alors elle expose largement ce fameux contexte, qui n’est pas une date précise ou un temps donné, quelques années seulement avec un début et une fin, mais un temps long qui dure, se prolonge, innerve nos rues et nos façades et les pensées d’un grand nombre. Et elle s’oppose.

Qu’à défaut de déboulonner certaines statues, on nous concède, à nous et aux ancêtres de ces destins tragiques, un cartel bien écrit.

Des musées, elle dit autre chose. Derrière les vitrines, les objets et trophées pillés et volés (à toute l’Afrique) montrés au nom de l’Art (alors que ce sont des objets qui appartiennent à des mémoires, des histoires, des vies). On a fini par changer (au Musée d’Aquitaine et ailleurs) la mention d’Art colonial. Comment dire alors ? Primitif, brut ? Arts premiers ! Premier ? Pourquoi ? Il y a quoi après ? En deuxième ? La civilisation ?

Certains vont trouver qu’elle va loin. Oh oui, elle va loin, elle remonte le temps, et comme cela fait du bien ! Il y aura sûrement d’autres érudits pour lui faire front. Ma lecture ici est celle d’une « bordelaise » qui aime lire, écrire, qui regarde « sa ville » depuis longtemps, découvrant comment s’invente une mémoire, comme se pervertit un passé, comme s’édulcore avec les mots une réalité. Peu à peu, je me lasse de Bordeaux, entre ce passé sourd et ce futur en forme de Dysneyland instagrammable. Je vois sur la rive droite de la Garonne ces immeubles immenses qui bouchent l’horizon et se dressent en forme de pyramide (c’est comme une nouvelle mode architecturale, voilà qu’ils empruntent au passé africain les symboles les plus discutables, ceux de la domination encore, où pour ériger les pyramides, il fallait des milliers d’esclaves).

Anne-Marie Garat va crescendo, dans une colère (certains qualifieront sans doute encore ça de colère, et d’ailleurs elle en rit) mais c’est plutôt un emportement, un élan. Allez allez lisez comprenez assumez choisissez vos mots, inscrivez-vous dans le respect de cette dette, car oui il y a une dette envers les hommes et femmes colonisés et faits esclaves, et que jamais rien ne pourra réparer. D’ailleurs, il ne s’agit plus de réparer, mais d’arrêter de perpétuer la domination et son vaste récit, pour enfin vivre quelque chose en commun, qui pourrait s’appeler l’accueil, et projeter la suite ensemble. Les dernières pages sont magnifiques, l’émotion y est grande. Les lectrices et lecteurs intègrent le nous, dans lequel surgit le Je ne peux plus respirer de George Floyd, cette mort et cette phrase qui rassemblent toutes les autres, les morts à cause d’une domination et d’une puissance, morts de n’être pas sujet.

Ce nous encore à construire pour que liberté égalité fraternité soient.

Peut-être.

"À lui, premier déporté des Afriques, remonte et s'arrête toute généalogie. Mais, de lui, se transmettent aux petits-enfants de ses arrière-petits-enfants la langue, la parole et la voix, l'esprit en ses formes les plus nocturnes, comme tout héritage une énigme à déchiffrer, d'où les diasporas mondiales de ses descendances tirent plus que jamais raison d'être. Parmi tous les visiteurs du musée d'Aquitaine, c'est lui, cette absence présence, que le petit cartel devrait, par simple décence, ne pas perdre de vue."

Lire le début

Humeur noire, Anne-Marie Garat, Actes Sud, février 2021, 296 pages.

Laisser un commentaire